���ՌA �P�D���ՌA�Ƃ�

�@�n�܂�͍]�ˎ���ƌ����Ă��܂��B

�@�����̂�����A����萅���̔��O����ɑ���ꂽ���̂ŁA�A���O����̉��ɒ�ɏ���

�Ȍ����������r���Ė��߁A������������A�����琅�H�ƂȂ��ė�����悤�ɂ��@�P�̒� �ɐ��𗭂߂Ă������ʂɗ����鐅�H�̉����P�̒��Ŕ������āA���̉����y���ޕ��ł��B �@

�@���߂͂����Ǝ���������q�l�Ɂ@�������ȕ�������Ȃ������������w���ꂥ���̉�����

���H�x�Ƌ������l�ȕ���������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�]�ˎ���̗V�ѐS��������Ȃ��ł� �傤���B �Q�D���ՌA�Ƃ̏o�

�@�����ł̏C�Ǝ���ł���������R�O�N�߂��O�ɔ������@�㌴�h��搶�̖{�̒��Ɂw������x��

�䂤���O�ŏЉ��Ă��܂����B �Ȃ�Đ̂̐l�͟�������������̂��ȂƊ��S����Ƌ��ɂ��������ł����肽���ȂƎv������

�������ł��o���Ă��܂��B �R�D���ՌA�̋������쌤����

�@�����P�T�N�Ɏ��̏��������錧�����Z�\�m��Ł@�����̐��ՌA����̑��l�҂́@�Ƃ�

�鑢���Ɓi�����Ė��O�͕��������Ă��������܂��j�������Č��C����Â��܂����B �@�{��g�o�ł͉���Ȃ��������F�X�Ȃ������������Ē����A�f���炵�������o���オ��܂�

���B ���̒��ł�����_�����͋��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�R�|�P�D������̍u�t

�@���̒m�����ł͐��ՌA�Ɋւ��Ă͈�ԗL�����Ǝv���܂��A���̏���������{�뉀�����

���擪�ɗ����@��i�̎w���ȂǔM�S�ɓ��{�S�����삯���M�����ł��A ������ɂ��ւ�炸�X�R�b�v�������擪�ɗ����Č����@��p�ɂ͂����������������邨������

���B �@���ՌA�Ɋւ��Ắ@�̂̕��@�A�Č����A���ՌA������ɑh�点�A���ɍL�߂����т͎�

�ɑf���炵�����ł��B �������܂��ɍ]�ˎ���ƍ\���I�ɖw�Ǖς��Ȃ������Ă���̂��c�O�ł��B

����͌����Ĕ��Ă���킯�ł͂���܂���A�����Ė��O�����̂͂��̂��߂ł��B

���������߂͑�ςł��A������ォ��ǂ��̂����̂ƌ������Ƃ͂��₷�����ł��B

�����܂Ő��ՌA���L�߂������ŏ[���̎^�ɒl����Ǝ��͎v���܂��B

�@���̐��ՌA�̃u�[�����㐶�ɖ��c�镨�ɂ���͉̂�X�����̖�ڂł��B

������ō�������ՌA�̒f�ʐ} �S�D�����̐��ՌA�̖��_

�@�]�ˎ���̐��ՌA�͂Ȃ��͂��Ȋ��ԂŖ����Ȃ��Ă��܂����̂��H

����͍\���I�Ȍ��ׂ��L�����ׂ��Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�@�P�̒��ɓy�������Ă��܂��B

�A���̓y����菜���ɂ́@������x���蒼���Ȃ�������Ȃ��B

�B��������܂ʼn������Ƃ��o���Ȃ��B

�C���̉����C�ɂ���Ȃ��Ă��������͏o���Ȃ��B

�@����ł͈ꎞ�I�ȃu�[���ŏI����Ă��܂��Ă����傤���Ȃ����ł͖����ł��傤���B

�@�F�X�Ȑl�̂g�o���������Ē����܂������@�܂��܂��C�Â��Ă��Ȃ��l���������܂��A���̂܂�

�ł́@���ꎞ�I�ȃu�[���ŏI����Ă��܂��܂� �T�D�����I�Ȑ��ՌA���Ă݂悤

�@�O�L�̌��_���ӂ܂������ՌA���@�܂��͎����̉Ƃ̒�ɑ����Ă݂悤�Ǝv���܂����A������

���V���Ȃ�ۑ肪�o�܂����B �|�_�͉��Ă�����̂́@���łɒ�͏o���オ���Ă���A���̒���đ�����̗\�Z����

�������E�E�E�B �@���������ꂪ�t�Ɏ����ɂ͍œK�ł����B

�O��̖�������邩������Ȃ��A�ד��Ȗʂ��L�邯��ǁE�E�E

�U�D���̉Ƃɑ��������ՌA�̓���

�@�y���l�܂�����鎖�͖����B

�A�y���P�̒��ɓ����Ă��e�Ղɑ|�����o����B

�B�P��ς��鎖���o����B

�C�P�̒��ɗ��߂鐅�̐��ʂ�ς��邱�Ƃ��o����̂Ł@���H�̗����鍂����ς�����B

�D��������Ă����ł��傰���ȉ��������Ȃ��Ă��@�͂��ȉ����ő����B

�Ƃɑ��������ՌA�̒f�ʐ} �V�D���ՌA�̍쐬

�|�_����ꖳ�S�Ȏp�Ȍ��֑O�̒ؒ� �@�V�|�P�D�P�ƌ��J��

�@�P�͂R�p�ӂ��܂����A�P�͒��P�ƌĂ��̂�������ꂽ�P�ł��A�����ŏĂ������Ŕ�

���Č����@���ՌA�ɍœK�Ǝv���܂��B�����V�W�p�A�ő啝�S�V�p �@�c��Q�͋�B�Y�ʼn��Ă�������܂���A�ǂȂ����ʐ^�����ĉ�������Ă��������B�ቷ��

�Ă������Ō����Ă��炩�ł��B�傫�����������U�X�p�A�ő啝�T�U�p�B���������������T�V�p�A �ő啝�S�W�p�ł��B �@���͐������錊�Ɖ����o������ʂɊJ���܂����A�傫���͂��ꂼ��Q�T�o�ł��B

�����\��̂R���P �@�@�V�|�Q�D��˘g�̐ݒu

�@���x���Ő����̎n�܂肩��r�����鑤�a�܂ł̍����𑪂����璃�P�̍����ł��肬��ł����A

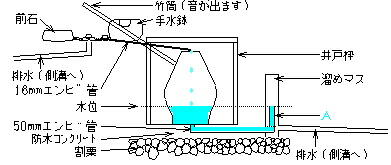

�P�o�̋�����������܂���B������J�ɒ���܂����B �@��˘g�̐ݒu�ꏊ�Ɍ����@��@���I��˂��łߔr���p�̴��ފǂ𐅕��ɐ����S�̌�e��

�̐ؐ��ɂ��Ĉ�˘g��ݒu���A���ފǂ̍����܂Ŗh���R���N���[�g��ł��܂����B������� ���C���[���b�V�������āE�E�E�A���R�ꂪ�ő�̓G�ł�����R���N���[�g�̉��ƈ�˘g�̎���� �S�y�����鎖���������ׂ��ł��ˁB  ��˘g�Ɣr���p�̴��ފ� �@�@�V�|�R�D�^���}�X�̐ݒu

�@���ꂪ���̐��ՌA�̍ő�̓����ł���A��Ԃ̃L�[�|�C���g�ł��B

��̒f�ʐ}�ɗL��`�̕��������ւ��鎖�Ő��ʂ�ς������Ł@�P�̒���|�����鎞��

�p�C�v�����Ɏ��ւ����𗭂߂Ă���p�C�v���ƈ�C�ɕr�̒��̃S�~���y�������Ă��� �܂��B  ���ʒ����p�̴��ފ� �@�@�V�|�S�D���r���̴��ފǂ�S�ĂȂ��ŕr�̐ݒu

�@�܂����߂ɒ��P�����Ă݂܂����A���������̉��͂����ł����ǂ������`�����Ȃ��悤

�Ȋ����ł��B �@���ʂ��ς��Ă݂܂����A�ǂ����[���o���鉹�ł͗L��܂���B��ۂ̖т������܂����������

���O�傫�����H�͏o���܂���B  �r�Ƌ����̴��ފ� �@�@�@�V�|�T�D�P�̌���

�@�����P�̌��J����ƒ����P�̒��Ɋ��������ł��`�`�A���`�`�Ɛ����o���Ă݂܂����A��

��Ȕ����������邩�Ǝv���E�E�E�B���̎��ɋ�B�̑傫���P�̔����������Δ����Ă��܂����B ����͂�����������\�������܂����A���ɂ����P������Ă݂܂����B���ʂ��R��ς��Ă݂܂�

���A�������Ŋm���ɉ��͕ς��܂��B �@���H���召�L��̂��@�F�X�ȉ����o�܂��A�O�����Đ��H�����܂鏊�֏����������������

�ł��傤���A�r�j�[���܂����āi�j�P�̉��Ɋ�����Đ��H�̗l�q��������ł����A�召�� �ڂŊm�F���鎖�͏o���܂���ł���  �r�����ւ� ��ɏ���Ă�͐����S�̂ɂ܂��p�r�ƌ�����R��鉹�����Ȃ�����ׂł� �@�@�V�|�U�D��肠��������

�@�傫���P�̃T�C�Y����˘g�̒��֑ł����R���N���[�g�Ɉ�t�ŏ�肭���o���܂���A����

�ɋ}���̎d���������Ă��܂���B�Y�̏������P�͐ݒu�o���܂���ł����A�����x�Ƃ䂤�� �ŁE�E�E�A�o�b�N�̒|�_�����̂������܂��A���̎����lj����܂�  ��肠���������������ՌA �@�@�V�|�V�D���̒|�_

�@����ƌ��̒|�_��܂����A��_�����g�ŃA�����W���Ă݂܂����B

���Ɩ،˂ƒ|�_�������lj����ĐA�͂������������ł��A���������̎��ɂȂ���E�E�E

�W�D���ꂩ��̐��ՌA

�@���A���͗m���̒�A�K�[�f�j���O�ɂ��g���鐅�ՌA�낤���Ǝv���Ă��܂��B

��̓I�ȍ\�z�͏o���オ���Ă��܂��A���܂ł̔��z���P�W�O���ϊ��������ł��A���܂ł͓y��

���ɖ��܂��Ă����P��S�ʂɏo������ł��B�����鐅�ՌA�ł��B �@�P���y���݁A�����y���݁A�����y���߁@���_�J�������ʂ̏������������Ƃ��o���܂��B

�X�D���܂� �@�@�@�@�@�@�@���Ђ̎{�H�� �����C�̑O�̒ؒ�ɍ�������ՌA�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���茧��I���@�i���@  �@�@�@�@ �@�@�@�@��錧�Ή��s�@�t�@�@  �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�Ȗ،��߉ϐ쒬�@�j�@�@  �@ �@�@ �@ �@�@�Œz���ՌA�@�@  �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ �����ɍs�������ՌA�� ���̓r���Ɍ��������ՌA�� �Љ�܂� �S.�����s

|